В 2018–2019 годах началось активное внедрение чат-ботов — сначала в финансовом секторе, затем в e-commerce. Довольно быстро они превратились в дополнительный канал взаимодействия с поставщиками сервисов. Как правило, такие решения работали по скриптам, опираясь на модели NLU/NLP и NER. Не все реализации оказались эффективными из-за ограничений выбранного подхода, но тем не менее чат-боты стали привычной частью интернет-решений и корпоративных приложений.

После взрывного роста GenAI-моделей в конце 2022–2023 годов многие чат-боты получили ИИ-функциональность, эволюционировав в ИИ-ассистентов, гораздо лучше взаимодействующих с пользователем (в том числе благодаря мультимодальным моделям). И сейчас наличие ассистентских сценариев становится обязательным для бизнес-приложений.

Ведущие аналитики объявили 2025 год годом развития технологии ИИ-агентов, и сегодня ни одна ИИ-конференция не обходится без посвящённых этой теме выступлений. Об их развитии и будущем взаимодействии с агентскими системами пишут все глобальные игроки. Так, по данным апрельского исследования Microsoft, 81% руководителей прогнозируют, что агенты станут обязательной частью ИИ-стратегии их организаций в течение ближайших 12–18 месяцев. IBM также приводит результаты опроса, согласно которому 75% лидеров компаний ожидают внедрения автономных агентов, а 90% уверены, что агентские системы повысят эффективность бизнес-процессов к 2027 году. Статистика поисковых запросов, приведённая в исследовании Google «Trends — Artificial Intelligence», свидетельствует о повышенном внимании к технологии ИИ-агентов.

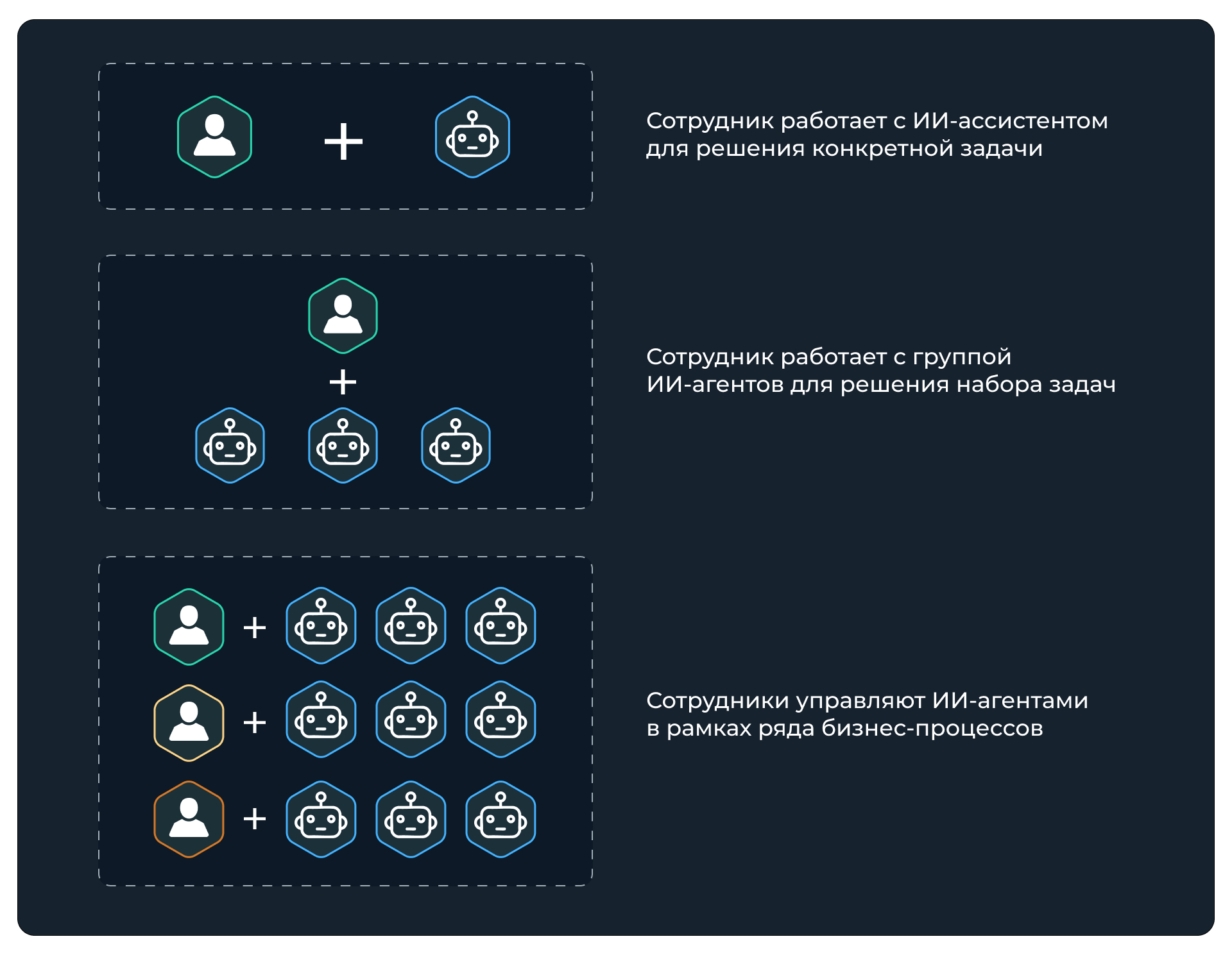

От ИИ-ассистентов к мультиагентным процессам.

Разнообразие фреймворков и выбор технологий

Как и в случае с языковыми моделями, когда новые LLM продолжают появляться одна за одной, за последние два с половиной года вышла целая череда агентских фреймворков: Crew.AI, HF Smolagents, Microsoft Autogen, LangGraph, Google ADK и другие. Ряд из них ориентирован на использование в первую очередь «родных» моделей (например, OpenAI Agents SDK) или на работу в облачных платформах. Но тем не менее никто из разработчиков не накладывает жёстких ограничений на выбор модели или способ развёртывания — облако или on-premise.

Фреймворки различаются архитектурой, способом взаимодействия агентов, порядком работы с памятью и другими параметрами. Эти особенности определяют их применимость к тем или иным задачам. В России, где доминирование Azure для ИИ-нагрузок менее выражено (по данным IOT Analytics, выпущенным в четвёртом квартале прошлого года, более половины облачных GenAI-проектов запускалось на инфраструктуре Microsoft), организации могут выбирать агентский технологический стек, наиболее подходящий под свои потребности и требования корпоративной архитектуры.

Управление мультиагентными системами

Таким образом, мы подходим к задаче управления мультиагентными системами (Multi-Agent System) и их интеграции в корпоративный ИТ-ландшафт. Всё чаще организации формируют разнородные наборы агентов — как собственных, так и от различных вендоров. При этом используемые фреймворки и подходы могут значительно различаться между собой или быть специфичными для отдельных бизнес-функций.

Необходимость наличия в организации среды для управления мультиагентыми системами становится очевидной. Довольно подробно о вызовах, стоящих перед организациями, и подходах к построению мультиагентных систем изложено в документе «Разработка и применение мультиагентных систем в корпоративной среде», опубликованном «Сбером» в июне этого года.

Многие специалисты проводят параллели с внедрением микросервисных архитектур в 2010-х годах, когда также возникла потребность в оркестрации, мониторинге и развёртывании сервисов, разработанных на разных технологиях. Пример такой аналогии приводится, скажем, в статье Moving from monolithic to microservices architecture for multi-agent systems. Логичным развитием станет симбиоз классических ИТ-решений (для детерминированных алгоритмов) и агентских систем для задач, допускающих нечёткую логику.

Наличие среды для управления мультиагентной системой также важно потому, что ИИ-агенты по своей природе обладают вариативностью (вероятностный характер поведения), а значит, дополнительные механизмы контроля становятся крайне актуальными. Более того, мультиагентная среда предполагает взаимодействие агентов между собой. К организации такого взаимодействия есть ряд подходов, в частности представленных протоколами A2A и ACP, выпущенными в конце 2024 года. Кроме того, при реализации мультиагентной системы в рамках одного фреймворка разработчики могут опираться на встроенные механизмы Handoff или Pub/Sub, что способно привести к дополнительным рискам. Вопрос управления совместным использованием агентской памяти также является одним из аспектов, требующим внимания. Не менее важны вопросы этики и безопасности (в этой области в настоящее время вырабатываются разные подходы — например, LlamaFirewall, разработанный компанией Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

Архитектурные решения

Таким образом, требуется согласованный набор инструментов, обеспечивающий решение вышеназванных задач. Реализация решения по управлению мультиагентой средой должна обеспечивать:

- поддержку ИИ-агентов, разработанных на разных фреймворках;

- возможность работы как в ассистентском режиме, когда пользователь формирует запрос, а система запускает процесс из ряда агентов, так и по API для интеграционных сценариев;

- компонент планирования с возможностью пересмотра плана;

- механизм запуска агентов согласно разработанной траектории с необходимой координацией;

- управление различными видами памяти;

- публикацию артефактов;

- контроль коммуникаций между агентами и логирование действий и решений;

- поддержку MCP-серверов, ставших уже стандартом;

- возможность вызова агентов по API, в том числе с поддержкой протоколов агентского взаимодействия;

- наличие реестра агентов;

- возможность использования разных языковых моделей;

- обеспечение безопасности агентского взаимодействия (например, посредством реализации концепции Guardian Agent);

- работу в on-premise (что критично для закрытых контуров организаций).

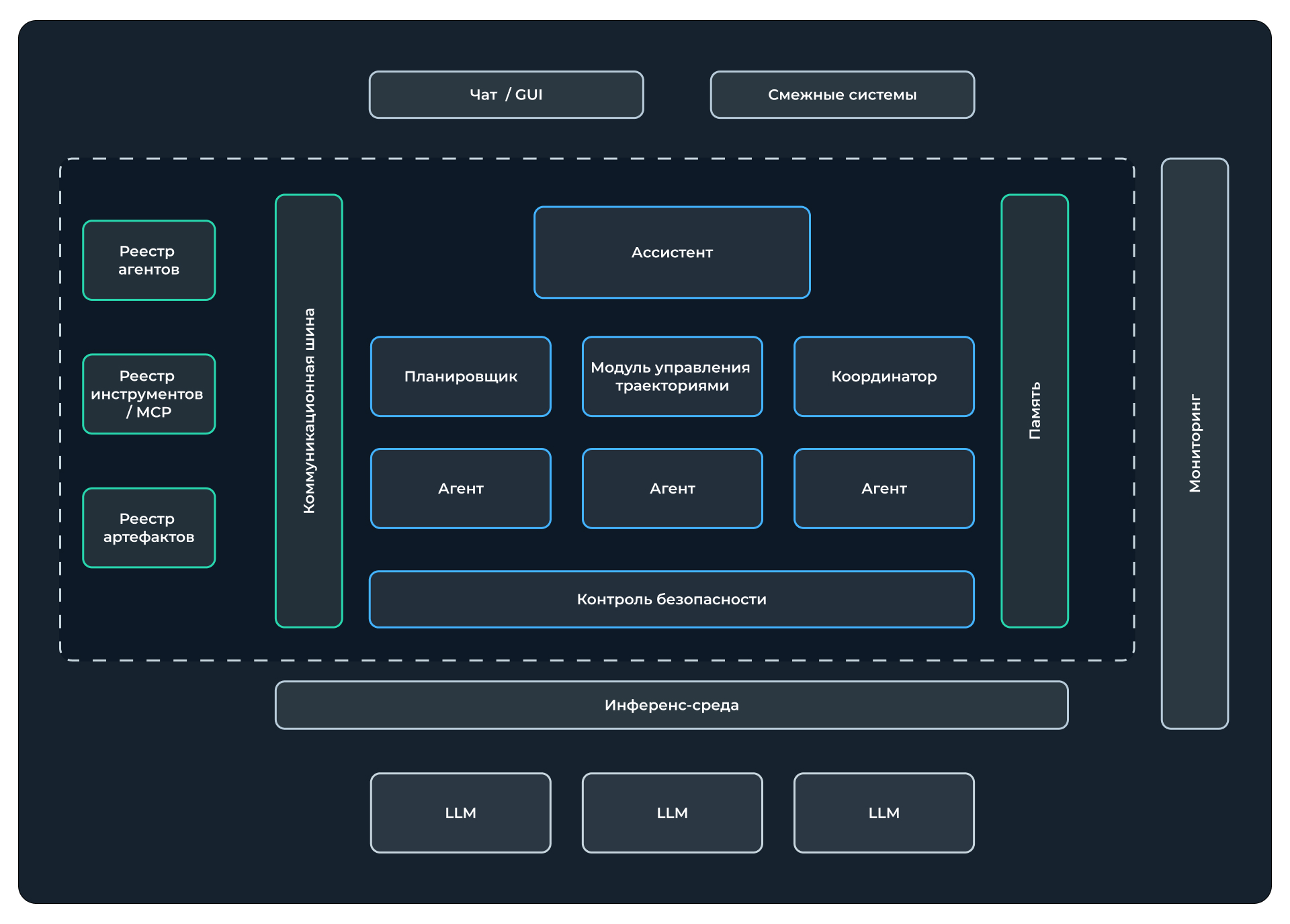

Пример построения такой системы приведён ниже:

Вариант архитектуры мультиагентной системы.

Такая архитектура предполагает проведение всех вызовов через общий коммуникационный слой, использующий устоявшиеся корпоративные инструменты, — это позволяет использовать существующие механизмы обеспечения безопасности. Одним из возможных вариантов может быть Apache Kafka. Подход, сочетающий Kafka и Apache Flink, описан в статье How to Build a Multi-Agent Orchestrator Using Apache Flink and Apache Kafka:

- Компонент управления траекториями может быть реализован по-разному, но ключевой является возможность построения и хранения траектории (DAG), её валидации и визуализации.

- Память обычно реализуется через различные механизмы, но обязательно наличие краткосрочной, долгосрочной и общей памяти.

- Вызов внешних агентов — ещё одна важная задача: система должна уметь взаимодействовать с агентами, представляющими собой «чёрный ящик», разработанный сторонними поставщиками.

- Артефакты, создаваемые агентами, должны сохраняться и быть доступными для внешнего мониторинга и анализа.

Отдельным важным элементом является constrained decoding. Среды инференса, поддерживающие такую возможность (например, vLLM), позволяют управлять генерацией токенов согласно определённому шаблону или заданным ограничениям. Это важная функциональность в средах, когда требуется обеспечить соответствие схеме вывода — в частности, во многих корпоративных сценариях.

Безопасность взаимодействия — ещё один критичный аспект. Она включает в себя как задачу использования контентных фильтров (фильтрация токсичного контента), для чего возможно использовать отдельные специализированные модели, так и валидацию промптов и сообщений на предмет инъекций, генерации небезопасного кода и других аспектов, требующих контроля.

Наличие в организации платформы, соответствующей перечисленным критериям, становится необходимостью. В ближайшие годы такие системы войдут в число стандартных компонентов корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Автор статьи:

Вадим Солдатов

Директор офиса ИИ-продуктов Группы Arenadata

Источник: IT-World